笹かまぼこ と かまぼこ の違い

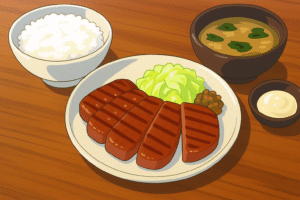

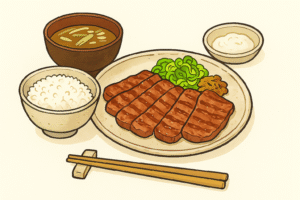

笹かまぼこは宮城県で生まれた「焼いて作るかまぼこ」で、平たい笹の葉の形が特徴。

板かまぼこは全国で親しまれる「蒸して作るかまぼこ」で、厚みのある半月形が多い。

食感も香ばしく歯切れの良い笹かまと、しっとり弾力の板かま、どちらも個性豊か。

地蔵さん、ちょっと聞いてほしいの。宮城のお土産を探していたときに「笹かまぼこ」っていうのを見つけたんだけど、普通の「かまぼこ」と何が違うのか気になっちゃったの。地蔵さんは知ってる?

はい、もちろんです。笹かまぼことは宮城県で発展した独特のかまぼこの一種で、正式名称もそのまま「笹かまぼこ」と申します。一般的なかまぼこと比べて、いくつか大きな違いがあります。

へえ、やっぱり違うんだね。どう違うのか詳しく聞きたいな。

まず一番大きな違いは加熱の方法です。笹かまぼこは「焼いて仕上げる」焼き抜きかまぼこに分類されます。一方で、一般的に広く食べられている板かまぼこは「蒸して仕上げる」蒸しかまぼこです。

焼くことで表面に香ばしい焼き色がつき、中は歯切れの良い食感になります。対して、蒸す板かまぼこはしっとりとなめらかで、弾力のある食感が特徴です。

なるほど、作り方からして全然違うんだね。形も違うのかな?

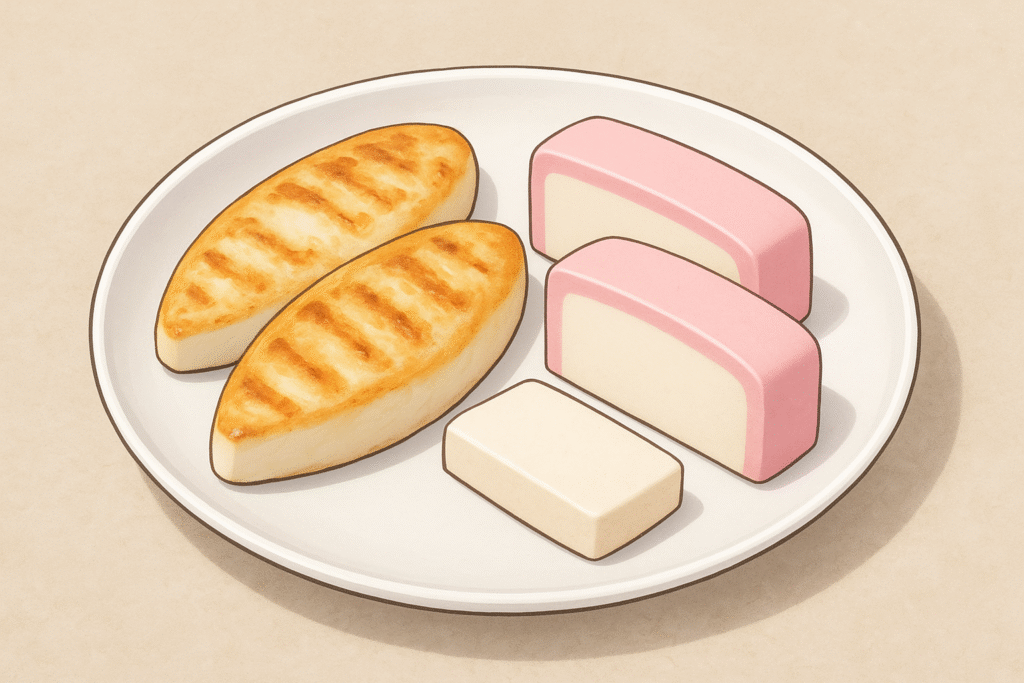

はい、形も大きな特徴です。笹かまぼこはその名のとおり笹の葉に似せた形をしており、薄くて平たい姿が一般的です。ほかにも木の葉や舌のように見えるものもあります。それに対して板かまぼこは、木の板にすり身を盛って半月形に整え、厚みのある形に仕上げます。祝い事やお正月料理に使われることも多いですね。

ふふ、形だけでも全然印象が変わるね。どうして宮城で笹かまぼこが生まれたんだろう?

歴史を辿りますと、明治時代の中頃に宮城県の仙台湾沿岸で生まれました。当時はヒラメが豊漁で、そのすり身を保存・加工する方法として考え出されたのです。のちに「手のひらかまぼこ」や「木の葉かまぼこ」と呼ばれるようになり、昭和の時代に仙台市のお店が「笹かまぼこ」と名付けました。伊達政宗公の家紋「竹に雀」にちなみ、笹の名を冠したとされています。

へえ!ただの名前じゃなくて、宮城らしい由来があるんだね。そう聞くとお土産に選ぶのも楽しくなるなあ。原料の魚も違ったりするの?

もともとはヒラメが多く使われていましたが、漁獲量の減少によって現在では主にスケトウダラなどの白身魚が使われています。ちなみに板かまぼこもスケトウダラやグチ、エソといった白身魚を用いることが多いのですが、魚種や配合は産地や製法によって異なります。

うんうん、同じ魚を使っていても作り方や形が違うから、味わいも変わるんだね。

そのとおりです。焼いて作る笹かまぼこは、香ばしさと歯切れの良さが際立ちます。蒸して作る板かまぼこは、魚本来の旨味をより濃く味わえると言われています。それぞれに魅力があり、食べ比べると違いがはっきりと分かるでしょう。

食感の違いを聞いてたら、今すぐ食べ比べしたくなっちゃった。ところで、宮城には笹かまぼこを作るお店って多いの?

はい、宮城県内には四十軒以上の業者が笹かまぼこを製造しています。仙台市を中心に県内各地で作られており、それぞれのお店が独自の味や形を工夫しています。中にはチーズや大葉を練り込んだもの、スモークしたものなどもあり、種類が豊富です。

わあ、それなら食べ歩きするのも楽しそう。板かまぼこだと、お正月のおせち料理に欠かせないイメージが強いけど、笹かまぼこはもっと気軽に食べられる感じなのかな?

そうですね。笹かまぼこは手軽に一枚ずつ食べられる形で販売されることが多く、日常のおかずやおつまみ、お土産として親しまれています。

なるほど、ちょっとしたおみやげに笹かまぼこ、しっかりした贈り物に板かまぼこって選び方もできそう。宮城を訪れたらぜひ食べてみたいなあ。

ええ、ぜひ味わってみてください。宮城県では笹かまぼこが地域の名物として定着しており、地元の人々にとっても身近な味です。対して板かまぼこは全国で広く親しまれているため、両方を比べることで地域の食文化の違いを感じられるでしょう。

ありがとう、地蔵さん。違いを知ったら、ますます食べ比べしてみたくなったよ。早速、笹かまぼこを買うね。そして板かまぼこと並べて、じっくり味わってみたいな。

それは素敵な体験になりますね。食べ物を通じて歴史や地域性を感じ取れることは、とても大切なことだと思います。どうぞ楽しんで味わってください。

うん、心から楽しみにしてるよ。今日も丁寧に教えてくれてありがとう、地蔵さん。

こちらこそ、興味を持ってくださって嬉しい限りです。

|

|

笹かまぼこって、焼いた香ばしいにおいがするんだって!仙台でしか味わえない形や歴史もあるなんてワクワクするなあ。ぼく、宮城に行ったら絶対に食べ比べしてみたいよ!

前の旅は↓ココだよ

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2fc6edd8.51601756.2fc6edd9.f10a55c1/?me_id=1180080&item_id=10001452&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkanezaki%2Fcabinet%2Fosusume%2F65263_thumv1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)